Une symbiose entre l’Orient et l’Occident

L’engouement qui résulte de la participation japonaise aux expositions occidentales de la seconde moitié du XIXe siècle se traduit pour les Européens par la découverte d’un art/intimement lié à la nature. Le raku blanc semble donner naissance au goût pour les craquelés qu’adopte en 1873 la faïencerie de Longwy. Il s’agit plus particulièrement d’émaux plombo-alcalins dont le point de vitrification, très bas, provoque un intense réseau décoratif de trésaillures, notamment dans le blanc laiteux des fonds. Ainsi, deux œuvres du musée de la faïencerie Saint-Jean l’Aigle témoignent de l’apparition du craquelé: un vase coréen en céladon du XVIIesiècle sert de modèle à une interprétation réalisée vers 1875 à Longwy. Les œuvres japonisantes d’alors empruntent leurs formes ou leurs motifs soit aux Recueils de dessins pour l’art et l’industrie d’Aldabert de Beaumont (parution à partir de 1859), soit à des objets importés. Une ancienne tradition orale révèle que le praticien appelé à la direction de l’usine lorraine, Amédée de Caranza, aurait précédemment dirigé une usine impériale au Japon.

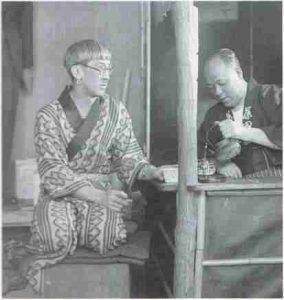

Le grès japonais, particulièrement apprécié dès les premières expositions universelles, s’implante profondément en France et germe au sein des travaux d’Ernest Chaplet. Son naturalisme s’intègre rapidement dans une composante de l’Art nouveau initiée par le sculpteur céramiste Jean Carriès et ses émules de Puisaye; la Lorraine et l’École de Nancy avec Bussière et les frères Mougin, le Beauvaisis avec Auguste Delaherche, comme de nombreux autres praticiens et d’autres régions, redécouvrent le grès de grand feu et l’adoptent, en réaction contre le mouvement pictural qui prévalait à ce moment dans la faïence. Les recherches portent alors sur les émaux à la cendre, les flammés, les coulés, les crispés, les fameux « cires » si veloutés et les mythiques cristallisés qui masquent la poterie raku, alors assimilée à une originalité ethnographique. Les éléments d’une technique propre au style raku ne sont que peu décrits dans les ouvrages anciens, si ce n’est dans un document manuscrit, attribué par Leach et d’autres initiés au potier Ogata Kenzan (1663-1743). Leach, né en Chine, apprend la poterie au Japon aux côtés de Kenzan VI, Shoji Hamada et Tomimoto. Honoré du titre de VIIe Kenzan, il devient le chantre international du retour vers la poterie artisanale portée à un degré majeur et explore une symbiose entre l’Occident et l’Orient. Il découvre cette céramique raku en 1911, lors d’une réception chez un artiste où une cuisson traditionnelle a lieu à l’intention des invités. Il s’y essaie pour quelques-unes de ses œuvres sur lesquelles il introduit un décor peint ou quelquefois à l’engobe posé au barolet, réminiscence de la poterie anglaise du XVIIIe siècle. Daniel Rhodes rapporte que le céramiste américain Warren Gilbertson s’initie à l’art du raku au Japon, en 1938, et expose ses pièces en 1940 à F Art Institut de Chigago. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis établissent de nouveaux rapports internationaux qui, dans les années 1950, amènent des céramistes américains à découvrir une culture du feu très différente de celle qu’ils avaient importée d’Europe, au XIXe siècle.

Toutefois, la Voie du thé n’est que peu comprise dans sa finalité rituelle. Cette remise en question libère du carcan industriel et entraîne une émergence créative dont la céramique bénéficie au même titre que d’autres formes d’art. La céramique raku, ou tout au moins ce qui lui est alors assimilé, est perçue comme une voie exploratoire et non de continuité. La force des sources originelles s’atténue, remplacée par une extraordinaire liberté d’improvisation.

Leach et la poterie raku

Une des grandes qualités du potier Bernard Leach réside dans la simplicité de ses propos. Évoquant la formation des céramistes, il remarque que ce ne sont plus des apprentis qui viennent modestement et longuement apprendre un métier, mais des étudiants des beaux-arts qui s’installent trop tôt, sans solide expérience, seuls quelques-uns se révélant être de véritables artistes. Alors qu’il est déjà potier confirmé, il n’hésite pas, en 1911, à suivre pendant deux années un apprentissage auprès du maître japonais Ogata Kenzan, notamment pour s’initier à la technique des cuissons rapides qu’il nomme alors, de manière générique, « raku ». Leach fait la démonstration de la modestie face à la création et de l’utilité de la réflexion, « pour éviter les effets faciles ou faire de l’art pour l’art ». La poterie raku porte en germe une simplicité qui aide à se concentrer sur le but esthétique et évite de se perdre dans des méandres techniques.

Les basses températures en France

Vers 1850, la cuisson de la faïence fine et de ses glaçures se fait à des températures de plus en plus hautes (1 150 °C) pour obtenir plus de solidité à l’usage. Au même moment, la céramique décorative, sous l’influence de Théodore Deck, d’Eugène Collinot et de Parvillée, se lance dans la recherche d’une large palette d’émaux à basse température, que permet le frittage préalable des verres et des pigments. Peu avant 1860, Eugène Collinot adapte cette technique au décor des émaux en relief, cloisonnés par un cerne noir. Entretemps, les cuissons d’émaux à très basse température (dits « de repiquage ») sont introduites en France tant pour l’ornementation de la faïence que du verre, par des concepteurs d’avant-garde tels Joseph Brocard et Emile Gallé. À partir de 1873, la faïencerie de Longwy adopte la première le décor en relief au feu de moufle (± 750 °C), sur biscuit. Elle doit son succès à ses émaux, obtenus dans le laboratoire de l’usine, notamment un célèbre turquoise. C’est à l’ombre de ses fours que j’ai commencé à fondre l’émail, à neuf ans, dans un petit four à charbon construit en 1956 par mon père, thermicien sidérurgiste, qui avait adapté sans le savoir le principe du haut-fourneau au four à raku rouge. Allumé au petit bois, il fonctionnait ensuite avec un mélange de coke et de boulet, et par mesure d’économie, avec de la poussière de houille. La terre était, comme au Japon, une argile à feu venant d’une usine de produits réfractaires, installée à deux pas. L’émail de moufle venait de la manufacture de Longwy et se vitrifiait sans efforts : de froid à froid en quatre heures, sans palier de fin de cuisson et avec un coup de flamme final par une turbine de forge.

Voulkos et Soldner

Après la Seconde Guerre mondiale et l’apparition de formes artistiques internationales, les plasticiens reviennent à la charge ; ils découvrent en Extrême-Orient une manière différente de sentir la terre et se l’approprient alors pour des expérimentations décisives. Voulkos puis Soldner reformulent les buts de la céramique dans le monde contemporain et leurs idées sont aussitôt véhiculées, tant en Europe qu’au Japon. Paul Soldner ouvre l’ère des « terres sauvages » et des « terres vivantes », selon l’expression de Jean Biagini. La trace des États-Unis est marquée en Europe par plusieurs expositions, aux Pays- Bas (Bois-le-Duc), en Grande-Bretagne (Victoria & Albert Muséum et plusieurs galeries) puis, en 2000, par une rétrospective au musée Ariana de Genève, qui édite un catalogue où figurent non seulement les artistes de la lignée de Voulkos, mais également d’autres novateurs d’importance. Aux Etats-Unis, à partir des années 1960, l’émergence bouillonnante des métiers d’art (crafi) devient un puissant vecteur pour la céramique, que n’hésitent plus à aborder peintres et sculpteurs.

De la Californie à Aix

C’est grâce aux voyages et aux rencontres des céramistes que le principe du raku pénètre en Europe; l’artiste japonaise Setsuko Nagasawa est en Suisse entre 1964 et 1966 puis retourne dans son pays natal où elle rencontre Paul Soldner lors de son intervention remarquée de 1971, ainsi que Jean Biagini qui vient de vivre dix années en Extrême-Orient, dont trois au Japon où il travaille avec des « Trésors nationaux vivants » comme Kawa Takeichi, Fujiwara Yu, Nakazato Takashi. Biagini croise Leach, Hamada ainsi que Doug Lawrie. Ce dernier l’introduit, en 1973, auprès de Soldner, en Californie; l’année suivante, de retour en France, Nagasawa et Biagini décident d’ouvrir un atelier commun. C’est à ce moment que Jean Biagini ouvre l’ère du workshop (atelier ponctuel), intervenant à Genève, Ratilly, La Borne et Bourges.

Dominique Bajard,sa sculpture de terre se pare d'engobes pigmentés et se veloute des effets fuligineux de l’enfumage pour évoquer les patines des bronzes antiques.

En 1975, il est chargé de l’atelier de céramique de l’École d’arts d’Aix-en-Provence, où il fomente sa révolution, appuyant son enseignement sur le raku. Sous sa direction, la terre se libère des contraintes matérielles de l’artisan. Pionnier ouvert aux expérimentations pédagogiques, il élargit le champ d’action de ses élèves, leur insufflant une profonde ouverture d’esprit grâce au travail de groupe; l’atelier terre fonctionne concentriquement, décloisonnant les pratiques et tissant une toile d’araignée qui relie toutes les formes d’expression, en associant étudiants et intervenants de différentes disciplines. La maîtrise du métier, qui conduit à un perfectionnisme lié au geste manuel, n’est plus l’aboutissement des études mais en devient une simple composante; le niveau à atteindre est dans un échange constructif avec l’environnement, la matière et le feu, l’espace et le volume, la forme et la couleur, mais aussi dans des relations plus étroites avec l’émotion.

En 1984, la présence de l’Américain David Davison, à l’école des Beaux-Arts de Bourges et en Suisse, présentant au cours d’un workshop sa conception des basses températures, marque l’intérêt ressenti en Europe pour cet hymne à la spontanéité. Les terres cuites émaillées d’Anita Tullio, burinées comme des écorces, vont aussi dans le sens d’une affectivité avec la matière. Dans l’évolution de la céramique française, le rôle novateur de La Borne et de l’École de Bourges, vivace et passionnante depuis l’arrivée de Jacqueline et Jean Lerat, reste encore à définir avec la présence de nombreux artistes, telles Elisabeth Joulia, qui expérimente alors des matières naturalistes, ou encore Anne Kjaersgraard, élève de Leach, menant le grès à sa perfection.

Une vision prospective

Le début des années 1970 fait état de plusieurs essais communs de cuissons à basse température par Bernard Dejonghe, Rémy Bonhert et Hildegund Schlichenmaier qui construisent un premier four d’après les croquis du livre de Leach. Avec Pierre Baey, ils opèrent en public à la galerie La Moisson, à l’occasion de l’exposition « Autour du thé » (1974).

En 1975, l’exposition « Dix-huit artistes et la terre » (galerie Noëlla-Guest, Saint-Rémy-de-Provence) marque l’histoire de la céramique en montrant la vision prospective de plusieurs créateurs dont le travail s’approprie l’argile à des fins nouvelles. Dejonghe et ses amis procèdent à une cuisson en public. Setsuko Nagasawa, qui y participe, est alors une céramiste confirmée, formée dans la rigueur de la pédagogie japonaise. Bouleversée par les propositions explosives de Soldner, elle aspire à connaître d’autres matériaux et décide d’étudier la sculpture à l’école des beaux-arts de Genève, tout en conservant la céramique dans son langage plastique, notamment à travers l’enfumage. Cette démarche montre l’universalité du dialogue à laquelle tend le créateur, las des clivages que lui impose une critique étriquée.

Plusieurs musées tenaient la céramique pour une composante naturelle de l’art et refusaient de la marginaliser en lui donnant une ouverture sur les seuls « arts décoratifs ». Lors de l’ouverture du musée d’Art moderne du Nord (1983), Dejonghe, Émeric et Pontoreau sont retenus pour une exposition; tous trois sont à l’avant-garde d’une lecture fondamentale de la matière, Émeric étant plus particulièrement lié aux terres enfumées. Le musée d’Art contemporain de Dunkerque appuie ses expositions sur d’excellents catalogues dont plusieurs dédiés au raku

Une projection de l’être

La terre doit être aimée pour s’épanouir, elle n’est plus un matériau inerte, elle s’affirme comme un acteur de la création. Camille Virot, avec son respect de l’authenticité, l’aborde comme une projection de son être; il ne cherche ni à la perfectionner par la science ou la technologie, ni à la masquer ou à la trahir par des artifices. Construisant pendant quatorze ans four sur four, au bois, au gaz, en briques, en fibres, cet artiste se détache avec sérénité de la technique pure pour ne retenir que le résultat des expérimentations les plus fécondes, que l’exaltation des archaïsmes qu’il transforme en signes avant-gardistes.

Après une rencontre avec René Ben Lisa, suivie d’un essai d’une année dans le grès à la cendre, il transforme en 1973 son four de type Artigas qui fonctionne mal, chauffe insuffisamment et consomme trop de bois ; il l’adapte aux basses températures, solution qu’il avait entrevue peu de temps auparavant chez un potier du Lubéron. Camille Virot aborde la céramique en puriste et lui insuffle une immanence franscicaine, incarnant l’essence du sacré dans ce qu’elle a de plus matériel : une concentration synergétique entre le magnétisme de la terre et la respiration du potier. Il se détermine pour l’imprévu du feu expéditif et barbare et il ose se libérer de l’épreuve contraignante du grand feu et du mépris qui accompagnait les basses températures. En adoptant ce feu des modestes, son art s’engage fièrement dans une culture sans frontières et sans chronologie, associant au-delà des continents les poteries du Japon de la Cérémonie du thé, celles utilitaires ou rituelles des villages d’Afrique qu’il a connues au Zaïre, celles encore d’une autre perfection des Indiens d’Amérique, à celles qu’il idéalise et charge de sa poésie symboliste. Camille y puise son exigence de liberté, sa céramique n’est pas enfermée dans un enclos : en lui ajoutant des parties de métal recyclé et fondu, il montre l’universalité de sa démarche.

Céramiques pour l’architecture, architectures de céramique

Qui aurait imaginé que le bol raku allait donner naissance à une céramique monumentale, jalon d’un nouveau parcours à risques ? Créer pour des lieux publics est un défi que seuls peuvent relever des artistes en phase avec l’espace. Jean-Pierre Viot commence sa carrière en 1956, à la faïencerie de Gien, où il est confronté pendant quelque temps aux procédés industriels qu’il détournera par la suite, notamment au profit de la porcelaine. À partir de 1982, les basses températures le mènent à établir des rapports plus étroits et plus directs avec l’argile et l’émail ; il adapte les exceptionnelles propriétés des terres réfractaires à la réalisation d’œuvres de grandes dimensions. Inspiré par la monumentalité, il investit l’espace de signes formels en relation avec la charge émotive du site. Jean-Pierre Viot est un sculpteur qui se grise de céramique, qui épouse la terre au point de ne laisser à personne d’autre que lui le plaisir de formuler ses pâtes, de concevoir et de fabriquer ses fours. La terre, évoquant des mégalithes sans âge, porte un émail tellurique, tel un épiderme fossilisé par le feu.

En 1971, Haguiko, ingénieur en architecture (ainsi que le titre se décline au Japon), arrive en France et y étudie la sculpture. Dix ans plus tard, elle croise Soldner et découvre son apologie de la céramique libérée. Cette rencontre s’ouvre sur une communion partagée entre une créativité généreuse et un équilibre spirituel dans lequel l’esprit raku inscrit profondément ses valeurs. Elle humanise l’espace architectural en y logeant des signes élaborés, d’une affectivité très féminine.

Le meuble est une architecture adaptée au corps humain ; les chaises, trônes, châsses, sarcophages et coffres de Christine Fabre sont autant de menuiseries ou d’ébénisteries de terre détournée, piégeant le regard par leurs somptueux jus d’oxyde. Paris, en lui confiant le temps d’une installation éphémère la fontaine Saint-Sulpice, a permis à ses terres raku de sublimer le bassin par une parade navale, lyrique envolée de grandes rames de bois incrustées d’argile patinée et enfumée. Michel Moglia, en 1977, emmène la terre vers des devenirs inconnus, au risque de heurter les puristes de la céramique : des voiles de terre crue tendus sur une armature de grillage métallique sont transformés en céramique émaillée à l’aide de puissantes lances thermiques, expérimentations initiatiques sur la fusion des matières minérales.

Une évasion poétique

La céramique a trouvé avec Jean-Paul Van Lith et Loul Combres une formidable évasion poétique : les grandes « maisons fours » et les fours-bouteilles construits à Saint- Etienne, en 1983, pour et par des enfants, avec l’aide de potiers, sont des embrasements ludiques autant que pédagogiques que n’oublieront jamais les acteurs de ces spectacles pyrotechniques. La Bastille réalisée en terre lors de la commémoration du bicentenaire de la Révolution, est une prouesse dirigée par Loul Combres, boutefeu d’autres impressionnantes architectures de briques ou de colombins d’argile mêlée de paille, soutenues par des membrures de vannerie.

Le plasticien François Peyrat crée en argile brute des espaces scénographiques pour le théâtre, mais il confronte aussi la terre et le feu dans des défis publics, cuisant la nuit dans un four de fibre construit autour de vases: monumentaux de 2 m de hauteur. Son expérience des cuissons raku remonte à 1974; sculpteur, il modèle, sans armature et sans moule, des personnages en terre réfractaire enfumée, dont certains atteignent l’échelle humaine.

Du concept à l’osmose

La crainte exprimée par Leach est une réalité : à trop expérimenter, l’œuvre peut-elle encore atteindre une réelle dimension esthétique? De cette dualité est né le principal clivage de l’art occidental, opposant concept et matériel. L’artiste investit de nouveaux espaces créatifs mais n’aborde pas la pratique du métier, l’artisan adapte cet univers qu’il n’a pas toujours visité. Profondeur de la pensée de l’un et perfection du geste de l’autre, que ce monde serait triste s’il était limité à cette caricature! Quel est le rôle du céramiste aujourd’hui? Est-il là simplement pour métamorphoser la matière, lui donner une utilité, une exaltation ludique ou poétique? Est-il capable de dépasser cette mesure et d’atteindre le signifiant à travers sa pratique ? Une éternelle fracture agite les arts décoratifs en d’éphémères mouvements esthétiques : faut-il mettre en évidence la couture d’un cuir, le rivet d’une poutrelle, les traces du tournage de la terre ou gommer toute référence à la construction de l’œuvre pour obtenir l’image de la perfection ? Noblesse du métier et de ses stigmates acceptés ou pureté du concept ? Faut-il inclure un message dans l’œuvre, qui devient ainsi métaphore, ou effacer toute référence qui ne serait pas autonome? Aucune réponse n’arrête le cours des métamorphoses de l’art, mais des pauses nous permettent de nous associer un temps à ses messagers : Pierre Bayle, disciple des terres antiques, Alain Vernis et sa silencieuse démarche intérieure, Philippe Godderidge avec ses bols sauvages réfractaires à la facilité. La planète des céramistes est une molécule en formation permanente, ses atomes sont autant d’individualités qui s’attirent et se repoussent en libérant une énergie créative. Certains passent tels des astéroïdes, incrustant dans la terre le sou- venir de trouvailles ou d’interrogations, d’autres forgent leur métier entre l’enclume et le marteau, évoluant pas à pas, revisitant quelque- fois le passé, et jalonnant ce temps de témoins pétrifiés, archives peut-être éternelles de l’art.