Les années charnières

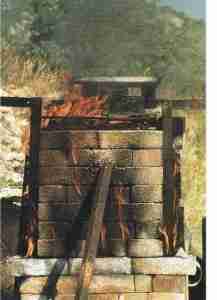

Marc Emeric, four d’enfumage utilisé pour maintenir la pièce dans une atmosphère fuligineuse dite réductrice.

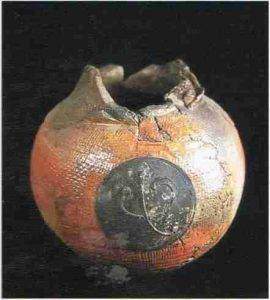

Chaque céramique est, à l’origine, la conjugaison du besoin matériel, des ressources locales en matériaux, de l’expérience qui se fonde sur la fonction, de l’intelligence du savoir-faire et, dans une mesure très variable, de la sensibilité esthétique qui amende les critères de pure fonctionnalité, quelle soit d’usage ou de fabrication. Se pencher sur la céramique japonaise de la dynastie Raku et sur son influence dans le monde occidental conduit à une passionnante analyse des valeurs humaines : les frontières s’abolissent et les esprits s’enrichissent de complémentarité. Cela nous amène aussi à nous interroger sur d’autres actes céramiques, telles les terres ethniques d’Afrique ou d’Amérique qui, bien que limitées à leurs ressources minimalistes, comme l’absence de four, atteignent une véritable conscience esthétique.

La céramique de la dynastie Raku, lorsqu’elle arrive en Europe, est aussitôt perçue comme une expression identitaire culturelle et entre comme telle dans les collections d’art occidentales. Mais elle n’est pas, jusque dans les années 1950, plus particulièrement distinguée des autres, bien au contraire. Elle est généralement masquée par les grands styles qu’illustrent la porcelaine Ming ou la céramique siliceuse islamique, certes plus facilement décoratives et, partant, plus aisées à commercialiser. Son audience aurait pu s’arrêter là si l’Occident n’était pas en quête, à ce moment, de valeurs différentes de celles qu’exprimait son engagement pour l’évolution matérielle de la société. La suppression du plomb dans la poterie commune était admise comme un couronnement inéluctable et définitif de l’art de la terre et du feu, dans lequel l’industrie, qui rayonnait alors de sa nouvelle puissance économique, avait seule son mot à dire et ne concédait à l’artisan que les fabrications les plus frustes et à l’artiste les créations de l’esprit. Cette brève évocation campe le paysage alors que la céramique raku apparaît en Occident. Tandis que les flammés ou le sang-de-bœuf sont largement commentés et reproduits par des techniciens comme Salvetat ou des artistes comme Chaplet, aucune source écrite ne fait référence à l’intérêt que l’étrange poterie raku aurait pu susciter chez les céramistes occidentaux d’avant garde. Est-elle pour autant absente de leur préoccupation ? Il est vraisemblable qu’ils n’y ont vu qu’une expression technique modeste, peu valorisante face aux œuvres ambitieuses présentées dans les Salons ou les Expositions; cependant le « japonisme » s’insinue dans toutes les formes de l’art et s’y dilue en enfantant l’Art nouveau. En France, ce ne sont pas directement les terres des poteries raku qui sont à l’origine de l’intérêt pour le naturalisme japonais; en effet, leur argile peu cuite et leurs stigmates sont perçus comme des imperfections et rappellent trop les « terre à feu » de campagne, encore fabriquées en abondance pour des usages culinaires. En outre, les praticiens portent peu d’intérêt à cette cuisson qui leur rappelle les « montres-à-tirer », c’est-à-dire les pièces que l’on sort du four incandescent, à l’aide d’un crochet, pour juger de l’état d’avancement de la cuisson. Ces pièces sont souvent de petits vases ou tasses, faciles à saisir par leur anse et que l’on refroidit rapidement pour apprécier la fusion de leur émail. Rares sont les céramistes qui tentent une démarche encore aventureuse. Ainsi Joseph Mougin (1876-1961) qui, à partir de 1933, ne s’intéresse plus à l’objet mais uniquement à la matière née de fusions extrêmes, matière expressive et violente qu’il commente par « J’ai le désir du feu ». Il s’agit d’une prépondérance enthousiaste du vécu sur les considérations matérielles. Faut-il voir ici un parallèle avec le jazz naissant et ses improvisations? .Assurément.