L’Art byzantin

En 330, l’empereur Constantin Ier le Grand choisit comme capitale la petite ville de Byzance, sur les rives du Bosphore, située au carrefour de 1 Orient et de l’Occident. Il lui donne son nom : Constantinople (aujourd’hui Istanbul). Résidence de la Cour et siège de 1 administration impériale, la nouvelle capitale prend un essor rapide et devient un foyer vivant d’art et de culture, alors que Rome est peu à peu abandonnée aux invasions barbares. C’est le début de l’Empire chrétien d’Orient. Soutenu par les empereurs et le clergé, Fart se doit de glorifier la religion nouvelle le christianisme de révéler la présence de Dieu et d’imposer la puissance de l’empereur. De la fin de l’Antiquité à la chute de Constantinople en 1453, l’art byzantin couvre tout le Moyen Age occidental.

En 330, l’empereur Constantin Ier le Grand choisit comme capitale la petite ville de Byzance, sur les rives du Bosphore, située au carrefour de 1 Orient et de l’Occident. Il lui donne son nom : Constantinople (aujourd’hui Istanbul). Résidence de la Cour et siège de 1 administration impériale, la nouvelle capitale prend un essor rapide et devient un foyer vivant d’art et de culture, alors que Rome est peu à peu abandonnée aux invasions barbares. C’est le début de l’Empire chrétien d’Orient. Soutenu par les empereurs et le clergé, Fart se doit de glorifier la religion nouvelle le christianisme de révéler la présence de Dieu et d’imposer la puissance de l’empereur. De la fin de l’Antiquité à la chute de Constantinople en 1453, l’art byzantin couvre tout le Moyen Age occidental.

Constantinople, foyer de l’art byzantin

C’est au VF siècle que commence véritablement le siècle d’or de 1 art byzantin. C’est le siècle de l’empereur Justinien, bâtisseur remarquable et grand administrateur, qui fait rédiger le Code justinien, fondement du droit civil moderne. Il part à la conquête de nouveaux territoires et tente, sans y parvenir, de rétablir [’Empire romain; sa femme, Théodore, impératrice intelligente, habile et ambitieuse, joue à ses côtés un rôle de premier plan. A Ravenne, résidence des préfets byzantins en Italie, les mosaïques de la basilique San Vitale, d’une beauté incomparable, célèbrent la majesté de Justinien et de Théodora, accompagnés de leur suite.

À la mort de Justinien, en 565, l’empire est ruiné. Les deux siècles suivants sont bouleversés par les invasions arabes et, aux VIIIe et IXe siècles, par la crise iconoclaste (p.131), qui, en interdisant le culte des images, empêche toute création artistique à l’exception de l’ art princier et profane.

Du IXe au XIIe siècle, malgré les guerres contre les Arabes ou les Bulgares, une nouvelle période de prospérité redonne vie et gloire à l’art de Byzance. L université de Constantinople est un centre intellectuel brillant. Des empereurs, comme Basile Ier, font à nouveau construire des églises et des monastères richement décorés de mosaïques. Cet apogée est brusquement interrompu en 1204 par les croisés, qui envahissent Constantinople, la dépouillent de ses trésors et prennent le pouvoir.

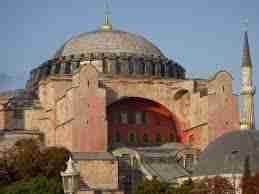

Soixante ans plus tard, Michel Paléologue chasse les envahisseurs latins et fonde la dynastie des Paléologues, la dernière dynastie de l’Empire byzantin. On assiste à une véritable Renaissance. Cependant, aucun des empereurs ne pourra arrêter la longue décadence de l’empire. Menacée de tous côtés, Constantinople capitule devant les troupes du sultan turc Mahomet II. Le 29 mai 1453. Byzance exerça un tel prestige dans le domaine des arts que son influence s’étend bien au-delà des frontières de l’empire, dans toute la chrétienté. En Italie du Nord à Venise, au XI siècle, la basilique Saint-Marc s’inspire des coupoles et du plan des églises byzantines. A l’est, l’influence de Byzance, venant des Balkans, remonte les rives du Danube jusqu’en Russie ; à l’ouest, elle traverse les Alpes et pénètre en France.

Des bâtisseurs d’églises

En mêlant et en interprétant des influences diverses, les artistes byzantins ont créé un style homogène et original, glorifiant Dieu et l’empereur. De l’Orient vient le goût de la couleur et des techniques traditionnelles de construction – le dôme utilisé depuis plus de deux mille ans; de la Rome antique, la grandeur de l’architecture ; de la Grèce, le goût de I équilibre.

Les matériaux

Le matériau le plus souvent utilisé est la brique, légère et maniable, qui, suivant les régions, peut être combinée à la pierre et au marbre. À l’extérieur, les matériaux permettent de jouer sur les couleurs et de varier les décors. A l’intérieur, les murs sont entièrement couverts de riches placages de marbres, de mosaïques, ou de fresques.

Les voûtes

L’architectures byzantines se caractérise par l’emploi de voûtes et de coupoles. Une des innovations des architectes a été la construction de coupoles sur pendentifs, qui font se raccorder une coupole ronde à un plan carré (voir dessin). Grâce aux pendentifs, la construction s’allège et son élégance accentue la pureté de l’édifice.

Le PLAN

Le plan de l’église peut être celui de la basilique des premiers chrétiens, avec trois ou cinq nefs séparées par des alignements de colonnes qui soulignent F axe longitudinal de l’église. Il peut être aussi central, c’est-à-dire organisé à partir d’un centre, comme Fêtaient, par exemple, les baptistères romains. L’église est toujours couverte, au centre, d’une grande coupole demi-sphère qui symbolise le ciel et souligne son axe vertical. Au IXe siècle apparaît le plan en croix grecque : à l’intérieur d’un carré se dessine une croix aux branches égales, et la coupole s élève à la croisée de ses bras. Le succès de ce plan est tel que, dès le XIe siècle, presque toutes les églises byzantines l’adoptent, jouant sur les multiples variations qu’il permet, en modifiant les dimensions et le nombre de coupoles.

Vidéo : L’Art byzantin

Vidéo démonstrative pour tout savoir sur : L’Art byzantin