Beauté sensible et beauté intelligible : le masque et l’indice

La véritable beauté

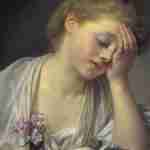

La recherche de la beauté est vouée à l’échec dès lors qu’elle trouve non départ dans la considération des choses belles. Si Hippias n’ai. teint jamais le beau en soi, c’est certainement parce qu’il est bien trop séduit par la beauté des corps des jeunes vierges ou le scintillement de l’or. Que l’attrait exercé parles beautés sensibles occulte la vraie beauté ne doit pas nous masquer quelle en est également comme un indice ou du moins un reflet lointain. Nous avons vu à quelle impasse esthétique conduisait la définition de la beauté par le plaisir, même à limiter l’acception des plaisirs à ceux dont la vue et l’ouïe sont l’occasion en écartant notamment les plaisirs de la table et de la chair. Et pourtant comment nier que la beauté plaise ? Loin de la nier, la séduction des choses belles est justement ce qui justifie aux yeux de Platon qu’on s’en détourne. Dans le livre V de la République, il oppose l’amateur de belles choses au philosophe, au contraire de celui-ci, celui-là restera à jamais à la véritable beauté, à la beauté intelligible.

«Les amateurs de sons et de spectacles, repris-je, se délectent des belles voix, des belles couleurs, des belles formes et de tous les ouvrages où se manifeste la beauté ; mais leur esprit est incapable d’apercevoir et d’aimer la nature du beau en soi. »

Mais cette beauté en soi qui n’est jamais laide, d’aucune manière ni d’aucun point de vue, qui, au contraire des beautés sensibles est purement belle, est-elle une réalité ou une sorte de rêve ? Au contraire, répond Platon, c’est l’homme, qui en fait de beauté en soi ne connaît que les beautés sensibles, qui vit en rêve, tandis que celui qui sait distinguer ces beautés imparfaites de la beauté réelle, qui n’est pas sensible mais intelligible, vit, lui, dans la réalité.

«Si un homme reconnaît qu’il y a de belles choses, mais ne croit pas à l’existence de la beauté en soi et se montre incapable de suivre celui qui voudrait lui en donner la connaissance, crois-tu qu’il vive réellement, ou que sa vie ne soit qu’un rêve ? Prends garde à ce que c’est que rêver. N’est-ce pas, soit en dormant, soit en veillant, prendre un objet qui ressemble à un autre, non point pour l’image de cet objet, mais pour l’objet lui-même auquel il ressemble ? Pour moi du moins, dit-il, c’est ce que j’appelle rêvé. Au contraire, celui qui reconnaît l’existence de la beauté absolue et qui est capable d’apercevoir à la fois cette beauté et les choses qui en participent, sans confondre ces choses avec le beau ni le beau avec ces choses, sa vie te semble-t-elle une réalité ou un rêve ? Bien certainement, dit-il, c’est une réalité. »

Les choses belles ont évidemment quelque chose du beau en soi puisqu’elles sont belles, puisqu’elles participent du beau en soi, mais c’est justement cette beauté qui est dangereuse : elle plaît tant que l’amoureux des belles choses ne connaît plus d’autres beautés et, au contraire du philosophe, passe à côté de la beauté véritable.

Amour, essence et beauté

Pourtant, si l’apparence cache l’essence, en un autre sens elle la manifeste. Hegel aura raison d’y insister : l’apparence est essentielle à l’essence. Les beautés sensibles peuvent nous masquer la beauté intelligible mais en même temps, elles en constituent un signe, une trace sensible ou un indice. Nous n’aurions aucune idée de lit beauté s’il n’y avait les choses belles pour nous émouvoir. Ce ni ml même les beautés sensibles qui éveillent dans notre âme le souci du beau en soi. La beauté des corps en constitue un exemple privilégié que l’expérience de l’amour ne manque pas de révéler. Telle est l’enseignement que nous découvrent Le Banquet et le Phèdre de Platon.

Le banquet nous offre le modèle indépassable d’un cheminement de l’a me des beautés sensibles au beau en soi, cheminement dont l’amour est l’opérateur. L’amour est la première étape d’un chemin (le la me qui la conduit à l’idéal auquel elle aspire et dont elle garde une réminiscence confuse. La première beauté à laquelle un amant rut sensible, c’est la beauté physique, la beauté du corps… Socrate Im même est ému par la poitrine de Charmide, qu’il aperçoit quant par accident son vêtement s’entrouvre :

« J’étais enfeu ; je ne me possédais plus. »

Si lame s’éveille à la beauté des beaux corps, elle ne tarde pas à « Se rendre compte que la beauté qui réside dans tel ou tel corps est sœur de la beauté qui réside en un autre. »

Devenu« amant de tous les beaux corps », l’amoureux est conduit a se détacher de son premier amant.

«Après quoi, c’est la beauté dans les âmes qu’il estimera plus précieuse que celle qui appartient au corps : au point que, s’il advient qu’une gentille âme se trouve dans un corps dont la fleur n’a point d’éclat, il se satisfait d’aimer cette âme. »

Le véritable objet de l’amour

N’allons pas comprendre trop vite à force d’entendre parler de 1’« amour « platonique » que beauté des corps et beauté de lame doivent s’exclure nécessairement. Quand les deux sont réunis, l’amour n’en est que plus vif encore : en présence d’un être en qui la beauté du corps s’unit à la beauté de l’âme, l’amoureux « sent aussitôt affluer les paroles sur la vertu, sur les devoirs et les obligations de l’homme de bien, et il entreprend de l’instruire; et en effet, par le contact et la fréquentation de la beauté, il enfante et engendre les choses dont son âme était grosse depuis longtemps. »

L’amoureux est donc conduit par son amour des belles âmes, surtout quand elles sont unies à de beaux corps, à aimer les beaux discours et les belles actions. La considération de toutes ces beautés le prépare à l’ultime étape de cette ascension, à la révélation finale de l’unité absolue dont participent toutes ces beautés sans l’épuiser jamais :

« Tourné maintenant vers le vaste océan du beau et le contemplant, il pourra enfanter en foule de beaux, de magnifiques discours, ainsi que des pensées nées dans l’inépuisable aspiration vers le savoir ; jusqu’au moment, enfin, où il aura assez pris de force et de croissance pour voir qu’il existe une certaine connaissance unique, celle dont l’objet, est le beau, dont je vais te parler. »

La beauté intelligible est donc l’objet véritable de l’amour.

« Quand un homme aura été conduit jusqu’à ce point-ci par l’instruction dont les choses de l’amour sont le but, quand il aura contemplé les belles choses l’une après l’autre, aussi bien que suivant leur ordre exact, celui-là, désormais en marche vers le terme de l’instruction amoureuse, apercevra soudainement une certaine beauté, d’une nature merveilleuse, celle-là même, Socrate, dont je parlais, et qui, de plus, était justement la raison d’être de tous les efforts qui ont précédé ; beauté à laquelle, premièrement, une existence éternelle appartient, qui ignore génération et destruction, accroissement et décroissement ; qui, en second lieu, n’est pas belle en ce point, laide en cet autre, pas davantage belle tantôt et tantôt non, ni belle non plus sous tel rapport, et laide sous tel autre, pas davantage belle ici et laide ailleurs, en tant que belle aux yeux de tels hommes et laide aux yeux de tels autres. »

De la beauté sensible à la beauté en soi

Touchant enfin au beau en soi, l’amant est par lui conduit à la beauté de toutes les essences. Si donc l’amour rend philosophe, c’est en deux sens : d’abord parce que l’amoureux est inspiré par son aimé, tourné vers les belles sciences et les beaux discours cl d’autre part parce que cet amour le conduit à ce dont son âme liait: en quête dès le début sans l’avoir mesuré : la beauté en soi et au-delà la beauté du monde intelligible, de toutes les essences nu idées. Objet de l’amour, la beauté intelligible est tout à la fois la beauté qu’atteint l’intelligence et la beauté de l’intelligible. En identifiant la beauté à la totalité de l’intelligible, Plotin ne forcera pas la pensée de Platon.

comment s’expliquer cette dialectique ascendante de l’amour. Le mythe du Phèdre nous en propose une explication : lame est émue par les beautés sensibles parce qu’elles éveillent le souvenir de la beauté intelligible, autrefois contemplée.

« Toute âme humaine a. par nature, contemplé l’être ; sinon elle ne serait pas venue dans le vivant dont je parle.

Or se souvenir de ces réalités-là à partir de celles d’ici- bas n’est chose facile pour aucune âme ; ce ne l’est ni pour toutes celles qui n’ont eu qu’une brève vision des choses de là-bas, ni pour celles qui, après leur chute ici-bas, ont eu le malheur de se laisser tourner vers l’injustice par on ne sait quelles fréquentations et d’oublier les choses sacrées dont, en ce temps-là, elles ont eu la vision. Il n’en reste donc qu’un petit nombre chez qui le souvenir présente un état suffisant. Or, quand il arrive quelles aperçoivent quelque chose qui ressemble aux choses de là-bas, ces âmes sont projetées hors d’elles-mêmes et elles ne se possèdent plus. Elles ne savent pas à quoi s’en tenir sur ce quelles éprouvent, faute d’en avoir une perception satisfaisante. »

Bien sûr, l’amoureux n’est pas d’abord conscient de tout ce que la beauté sensible éveille en lui mais il éprouve confusément que quelque chose l’appelle et que ce quelque chose apparaît d’une certaine manière dans ces beautés sensibles dont il devine qu’elles lui doivent ce qui les rend si séduisantes. C’est même le pouvoir singulier de la beauté que d’évoquer en l’âme de telles réminiscences. Nous nous étonnions que le platonisme conduise par son mouvement d’ensemble à rompre avec les beautés sensibles pour accéder à la beauté véritable. Nous voyons maintenant que le cas de la beauté fait effectivement exception : nulle autre idée ne se manifeste avec un tel éclat dans les réalités sensibles et c est pourquoi la beauté est ce qui inspire le plus d’amour.

« Comme nous l’avons dit, elle resplendissait au milieu de ces apparitions ; et c’est elle encore que, après être revenus ici-bas, nous saisissons avec celui de nos sens qui fournit les représentations les plus claires, brillant elle-même de la plus intense clarté. En effet, la vision est la plus aiguë des perceptions qui nous viennent par l’intermédiaire du corps, mais la pensée ne peut être perçue par la vue. Quelles terribles amours en effet ne susciterait pas la pensée, si elle donnait à voir d’elle-même une image sensible qui fût claire, et s’il en allait de même pour toutes les autres réalités qui suscitent l’amour. Mais non, seule la beauté a reçu pour lot le pouvoir d’être ce qui se manifeste avec le plus d’éclat et ce qui suscite le plus d’amour. »

Une telle exception devrait conduire Platon à célébrer l’art et le Travail des artistes, pourtant il les condamne, ou plus exactement, il Condamne cette partie de l’activité artistique qui, loin de trouver sa norme dans la beauté, la trouve dans le projet de faire illusion.